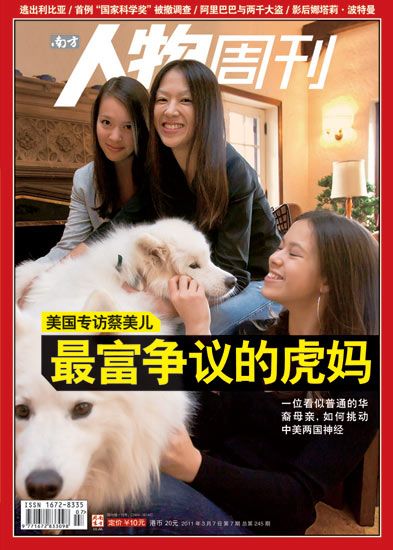

美国专访蔡美儿:最富争议的虎妈

南风窗2011005期封面:最富争议的虎妈

南风窗2011005期封面:最富争议的虎妈

虎妈真相

说虎妈是当下世上最知名、最富争议的妈妈并不为过,这位美国的华裔母亲、耶鲁大学法学教授因其严厉的逼子成才教育方式,其话题席卷了全球知名媒体的版面。虎妈热潮的背后,有着中美两国国势一扬一抑,以及美国教育颓势引发国民不满和危机感的大背景,也因为虎妈教育方式本身,引发了教育科学领域的重新认识和检讨,比如经常性的重复训练在学术与发现中的地位等。不过,虎妈的话题一开始就注定要跃出单纯的教育领域,成为一桩“比较文化”事件。其中,为人大量讨论的是“中国式的严厉”与“美国式的宽松”对子女人生道路的影响,话题也必然引向更深入的如何理解“成功”、“幸福”这样的大问题,我们会发现,正是对这些大问题答案的不同,造成了所谓中国模式与美国模式的差别。

值得一提的是,被包装成“中国妈妈”代表的蔡美儿,在她祖上的国度,遇到的批评比赞美更多。这些批评,固然有未全面了解蔡美儿而形成的刻板印象——本刊的报道有助于还原一个真实全面的虎妈,但另一方面,也说明思想日益多元的中国,不再盲从某一“成功的××模式”,哪怕它来自一位成功人士,哪怕它来自美国,哪怕它来自华裔。

“虽然蔡美儿赞颂了‘中国方式’的优点,但从根本上来说,她所讲述的还是美国故事。这是有关一名移民奋斗者一心要在梦想仍有可能实现的地方为自己和自己的家庭创造更美好生活的故事。”《时代》周刊的报道说。这句话,可能是全部讨论中最令人深思之处。一位华裔,是在美国的土壤才取得了成功,我们无法设想她和她的女儿们,单凭个人奋斗可否在中国取得成功。

本刊记者 曾繁旭 马李灵珊 发自美国波士顿

哈佛书店里的Amy Chua

“妈妈,快走,那边好像还有位置,”一个8岁的中国小女孩大声说。

她要挤进哈佛书店(Harvard Book Store)一个小会场,但两边的入口早就挤满了等待的听众。接下来这场演讲的题目与中国的教育方式有关,小女孩清脆的普通话引起不少听众的注意,有些人转过头来,朝她会心笑了笑。

2月22日,下午6:40,离演讲开始还有20分钟。嘉宾还没到。一些挤不进场的观众开始在书店大堂翻看新到的书籍。这家坐落在波士顿剑桥市麻省大道的书店外表并不起眼,因为离哈佛大学只有一墙之隔,很多人以为它只卖知识精英喜欢的学术经典。但事实并非如此,它已经有78年的历史,知道把握精英和流行之间的平衡才是图书市场的出路。

作为促销的手段,它常常请大牌畅销书作家过来演讲。这是一个充分竞争的市场——柜台上摆满了各种已有作家签名的图书,就像酒吧里朝你抛媚眼的小姐,暗示你只要掏钱就可以彻底拥有她。

“我首先在网上看到《华尔街日报》刊登Amy Chua的文章,就打印了下来,”小女孩的妈妈说,“没有想到我女儿特别喜欢Amy,说一定要来听讲座,还要找她签名。”

她所说的Amy Chua就是耶鲁大学法学院教授蔡美儿。当然,现在更多人更愿意称呼她为“虎妈”(Tiger Mom)。

去年11月,蔡教授在美国出版了一本名为《虎妈战歌》(Battle Hymn of the Tiger Mother)的书,讲述她与两个女儿——索菲亚和露露——之间的控制、抗争与妥协的种种小故事。她自称“中国虎妈”,因为一直用“中国母亲式”的方法展开教育——企图用强权来管制孩子,期待她们实现更高的成功。比如,她要求女儿练钢琴和小提琴,从晚饭后开始直到深夜,中间不能喝水,甚至不能去厕所;比如,她不允许孩子有休息日、电视节目以及电子游戏;每门功课都至少得A,如果不能得A+的话;再比如她曾因为愤怒而喊自己的小孩“垃圾”(或者可以翻译为“饭桶”)……这一切,对于美国读者来说,简直匪夷所思——他们多么在意小孩的自由以及自尊。

幸好,索菲亚和露露足够坚强。他们比多数美国同学更加优秀。从跨进学校大门的第一个学期开始,她们就保持着门门功课皆A的全优纪录。姐姐索菲亚18个月就认字母表,3岁阅读《小妇人》,14岁就在卡内基音乐大厅演奏钢琴,而妹妹露露在12岁就坐上了耶鲁青年管弦乐团首席小提琴手的头把交椅。她们不仅能说中文,而且拉丁文也很好;当露露自己选择网球运动作为业余爱好后,也在极短的时间内就打败新英格兰地区的种子选手,优秀似乎成为了这一家人的独门基因。这一切似乎都旁证了“中国式母亲”的成功。

书稿出版之后,2011年1月8日,《华尔街日报》刊登了一个书稿摘录,标题为“中国母亲为何更出色”。不难想见,文章极其轰动,很多读者互相转发文章,而华尔街日报网站上的留言和评论在一个月前后便接近8000条之多,创下该网站的历史新高。有人直接给她戴上“法西斯母亲”的高帽。

“虎妈”随之成为热门人物。《时代》周刊、《纽约客》、《纽约时报》等著名报刊贡献巨大篇幅加以报道。各种关于不同教育观念的论辩会紧跟而来,她频繁地表达、捍卫以及修正自己的看法和形象。参与论辩会的,不乏美国的各种大牌,比如达沃斯论坛上的萨默斯, 他是哈佛大学的前校长,他激烈地质问面前的虎妈,“哈佛哪两个退学学生改变了世界?比尔·盖茨和马克·扎克伯格。但如果他们的母亲是虎妈,她一定不会高兴。”这样的论辩,又在网上反复传播。

远在中国,她也炙手可热,攀登上了多个大报大刊的重要版面。《虎妈战歌》的中文版《我在美国做妈妈》,甫一出版便一纸风行。而网上,已经有多封致虎妈的公开信,言辞恳切,从中国教育的出路谈起。

其实,早在虎妈到哈佛书店演讲的很多天前,我们就开始联系她。2月18日,虎妈终于回应了我们的信件,答复是:“谢谢你对我书稿的兴趣,我正准备飞往芝加哥与华盛顿,无法接受当面的采访,但可以电话沟通……”

虽然遭遇不少批评,她的书在美国同样畅销,以致她要马不停蹄辗转各地演讲签售。

再简单不过的育儿经,带着种种光环的作者,谁都有话可说的议题,美国,中国,媒体,以及更多微妙的因素——这个书稿和她注定要引起关注。

中国妈妈?美国妈妈?

“很高兴,在这里见到这么多熟悉的面孔。我想,你们可能知道,我原来就在这里毕业,现在我的感觉就像回家一样,”这是“虎妈”在哈佛书店讲座的开场白——她真是情商高的人,首先拉近距离——听众报以一阵亲切的掌声和笑声。

“可能你们都看了《华尔街日报》上的那个摘要,但读完整本书的可能并不多,”带着这样的前提,虎妈开始强调,“其实它是我的一个个人回忆录,而不是什么育儿经,在我的女儿们成长的过程中,我其实有很多的调整和妥协。我想把这些有趣的故事记录下来,这也就是我为什么会写这本书。”整个讲座中,她一直在说明这本书的复杂性,以及她并非一个残酷无情、毫无弹性的妈妈。

让人印象深刻的是,她给听众念了几段书稿内容,声情并茂,不愧是耶鲁大学法学院的大教授。她完全掌握了西方的演讲术,知道如何控制自己的声调,知道什么时候可以等待掌声响起。她的英文是那么地道,她那么懂得与听众互动,如果闭上眼睛,你不会觉得这位演讲者与中国有任何关联。

当然,远远看过去,她是再典型不过的亚洲或者说中国女性——清秀、娇小,又有恰如其分的温柔。更重要的,她显然喜欢自己的中国身份。“我姓‘蔡’,我喜欢自己的姓氏,我的家乡在中国南方的福建省。”在书稿中,她多次说到蔡氏家族的荣耀传统——她的父亲是著名华裔教授蔡少棠,被称为“非线性电路理论及细胞式神经网络之父”,对于混沌理论有重要贡献。而她和两个妹妹都同样优秀。她从哈佛法学院毕业,并成为耶鲁法学院终身教授,二妹美夏毕业于耶鲁法学院,三妹美文在哈佛大学拿到了博士学位,就连患有唐氏综合症的小妹妹美音也在国际特殊奥林匹克运动会的游泳项目中先后夺得过两枚金牌——这一切都让她有中国人担心“富不过三代”的压力,害怕女儿们败了门风。

有人会说,她是因为中国崛起了才强调中国身份,但显然并不如此。她身边的一位学生在接受本刊记者采访时证实,“早在中国经济崛起被西方感知之前,蔡教授就常常说,她是一个中国人”,但有一些学生却觉得奇怪,“可看上去她并不像中国人啊,行为做派,明明是十足的‘洋人’嘛。”

这些学生们倒也不仔细分辨她的国籍身份,反正蔡教授相当有魅力,这就足够了。她给学生上“契约法”方面的课程,“课很好,对学生也好,人又漂亮,经常穿着特别漂亮的短裙,戴很好看的大耳环”,结果,“学生们很喜欢她,男生总是挤在前排”。她曾获得过耶鲁大学的“最佳教学奖”。

对于外面的人来说,这个国籍身份可就很重要了。看完她的书,美国读者说,“中国妈妈真是太残忍”,这种教育方式在他们看来根本是“政治不正确”(美国《时代》周刊语)。而在中国的媒体和读者看来,她则无疑是一个“美国妈妈”。她出版的中文版本,冠以“我在美国当妈妈”的标题,扎扎实实强调她是一个美国人。一些中国媒体更解读,“美国也开始时兴棍棒教育。”

那么,虎妈到底是“中国人”还是“美国人”?

很久以前,她的爷爷奶奶一代便从福建迁往菲律宾——一个以英文为通用语言的国家。在她出生前两年,父母移民美国。随后她在加州出生并在那里度过自己的童年。父亲工作特别刻苦,经常深夜3点才休息,后来成为加州大学伯克利分校的计算机科学教授,对于混沌理论有重要贡献。由于父亲常受邀四处讲学,她也跟着游遍很多国家,她的高中二年级先后在英国的伦敦、德国的慕尼黑和瑞士的洛桑就读。在父亲的带领下,他们甚至把足迹留在了遥远的北极。这完全是美国第一代、第二代移民的典型家庭图景。

从教育方式来说,这个第一代美国移民的家庭倒是表现出不少“中国式”的特征。比如。父亲每天回家,女儿们都要帮他脱下袜子,递上拖鞋;父母要求她们在家里说中国话,如果一不留神说漏了嘴,在言语间夹杂着一两个英语单词,立刻就会为此受到惩罚:用筷子狠狠地打手板。有一次,父亲出席了蔡美儿拿到历史考试第二名的颁奖典礼,结束后只说了一句话:“千万,千万不要再让我像这样丢脸了!”

“你如何定义自己,中国人,还是美国人?”我们问蔡教授。

“我觉得一半一半。我其实并不尝试定义自己。我想,在美国人看来,我是地道的中国人,尊重父母,在儿女身上投入特别多;但在很多中国人看来,可能我是美国人,我让我的女儿穿她们喜欢的衣服,给她们很多选择权,带她们参加鸡尾酒晚会。”

虎妈的身份问题,不仅东西方的读者难以给出明了回答,对于虎妈同样很难。她就是这样一个充满暧昧、多样性的文化符号。人们可以在她身上解读出各种文化冲突,中国与美国,东方与西方,传统与反叛。这是移民常常面对的身份困境。当然,有时也是游离和自由。

像她强调的,也许是受父母影响,她对女儿所采取的教育方式也具有中国特征。在一些身边人看来,蔡教授的教育严苛是出了名的,他们注意到她常开着车到处接送孩子,往返于不同的培训班。这不是美国父母的风格。同时,她家中曾雇佣中国工人,兼任孩子的中文教师。

但这显然并不是全部。一位去过蔡教授家的学生说,“那就像一座城堡,更多是欧洲风格,很有贵族气。”而且,索菲亚和露露,不仅会说中文,还会说拉丁文。这是欧美贵族家庭的传统。在哈佛、耶鲁这些美国名校的毕业典礼上,主要的仪式依然用拉丁文来进行,它们的毕业证书也还印着拉丁文。从这个角度来说,她的教育理念中,明显带有欧洲贵族式的影子。

在书中,虎妈也谈到“中国妈妈”的定义问题,她并不讳言,“我定义的中国妈妈与西方妈妈,都是宽泛的概念。”“中国妈妈”在她的定义中,并不是指身为中国人的妈妈,而是指教育方法严格,对子女要求极高,不认同西方教育理论的母亲,只要满足这一点,不论国籍种族,就是她眼中的“中国妈妈”,“我认识一些韩国、印度、牙买加、爱尔兰和加纳的父母符合我说的条件。”这种宽泛,充满了暧昧。

虎妈身上的文化符号,显然不仅是模糊又多元的移民身份,同时还有耶鲁大学教授、哈佛大学博士、跨国婚姻、获奖的子女等等,无不增加了她的光环。